Régénération osseuse

La greffe osseuse repose sur l’ajout de matière minérale pour renforcer la mâchoire. Elle provient parfois du patient lui-même (autogreffe) ou de sources externes (xénogreffe et allogreffe). Cependant, chaque solution nécessite une évaluation précise de la situation bucco-dentaire. En outre, cette pratique favorise la formation d’un tissu osseux plus épais. De plus, elle s’avère capitale pour recevoir un implant ou combler des lacunes.

Les objectifs d’une greffe osseuse sont multiples :

- Restaurer le volume osseux perdu

- Maintenir une bonne occlusion dentaire

- Faciliter une meilleure intégration des futures prothèses

Ensuite, la greffe osseuse vient souvent en complément d’autres interventions. Par conséquent, le praticien veille à planifier minutieusement les étapes.

Qu’est-ce qu’une Régénération osseuse ?

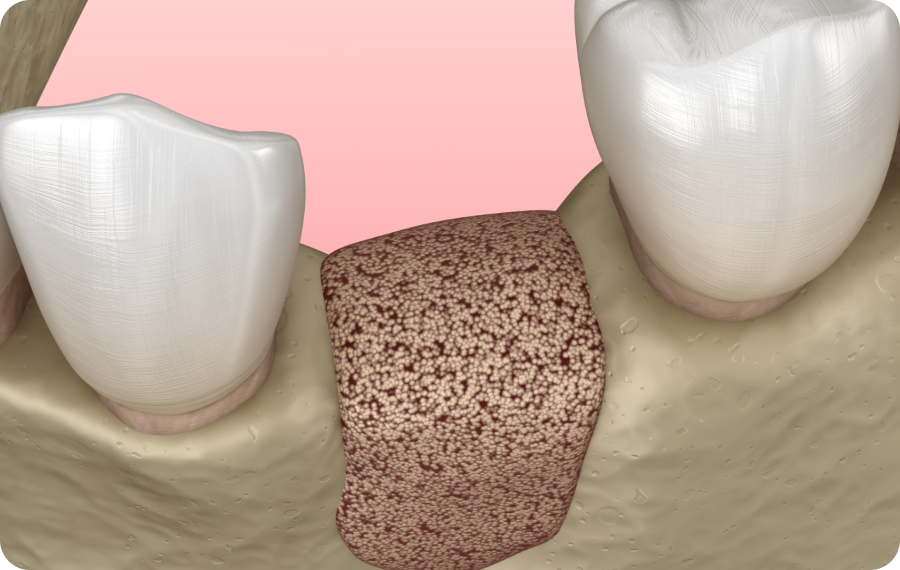

La régénération osseuse se définit comme le processus par lequel un nouvel os se forme. Ce mécanisme peut survenir spontanément dans le corps. Toutefois, il est parfois nécessaire de le stimuler de manière ciblée, surtout au niveau de la mâchoire. En effet, certaines zones doivent être renforcées pour supporter un implant, ou pour remplacer un segment de dent manquante.

La « régénération osseuse » (première occurrence) implique généralement une membrane, des biomatériaux et parfois des substances bioactives. Ainsi, ces éléments favorisent la repousse de l’os. De plus, ils protègent la région d’intervention, évitant la prolifération de tissus non souhaités.

Ensuite, des techniques de pointe comme le « sinus lift » peuvent intégrer un volet de régénération. Toutefois, le praticien choisit la méthode en fonction de la localisation et de la quantité d’os disponible.

Les étapes préliminaires avant la greffe osseuse

Avant toute greffe osseuse, le chirurgien effectue un examen complet de la cavité buccale. D’abord, il vérifie l’état des gencives et la présence de toute infection. Ensuite, des radiographies, voire un scanner 3D, sont souvent prescrits. En effet, ces images offrent une vue détaillée des structures osseuses.

Ensuite, des tests sanguins peuvent être requis, surtout si le patient présente des antécédents médicaux particuliers. Par ailleurs, le praticien analysera la densité osseuse et l’emplacement exact de la future greffe. Ainsi, il évalue la nécessité d’un apport en biomatériaux.

De plus, le plan de traitement prend en compte l’hygiène bucco-dentaire actuelle du patient. En effet, il est crucial de maintenir des gencives saines pour favoriser une meilleure cicatrisation.

La consultation initiale

- Recueil du dossier médical complet

- Examen de la bouche, des dents et des gencives

- Analyse des radiographies panoramiques et scanners

- Discussion des attentes du patient et des contraintes éventuelles

Ce premier rendez-vous clarifie le processus. De plus, il permet d’établir un lien de confiance indispensable à la suite de l’intervention.

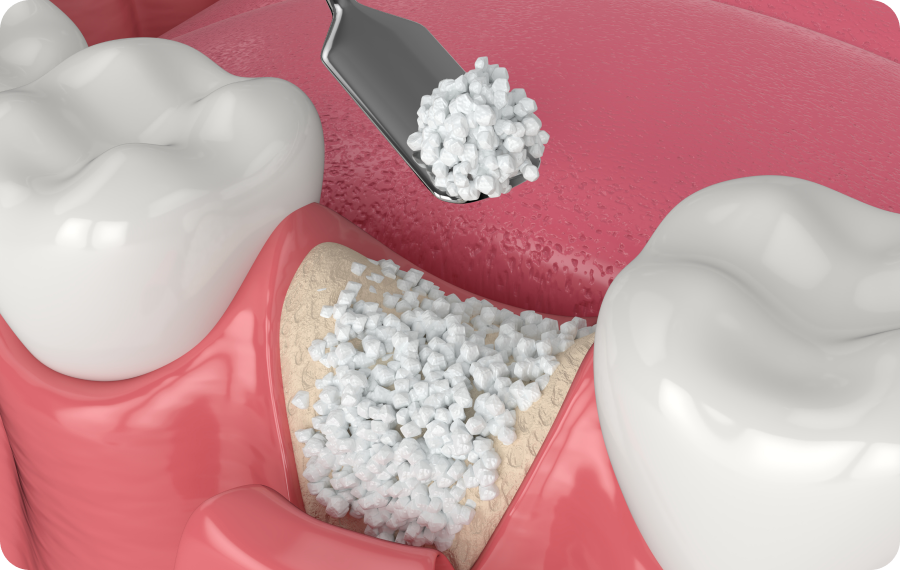

Le déroulement d’une greffe osseuse

Une greffe osseuse se réalise sous anesthésie locale. Cependant, une sédation plus profonde peut être proposée, selon l’anxiété ou l’état de santé du patient. Ensuite, le praticien incise la gencive pour accéder à l’os sous-jacent. En outre, il procède à la mise en place du matériau greffé.

Par la suite, une membrane de protection peut recouvrir la zone traitée. En effet, cette membrane évite que des cellules indésirables pénètrent dans la zone de régénération. De plus, elle contribue à la formation d’un environnement propice à la cicatrisation.

Ensuite, le praticien referme délicatement la gencive par des points de suture. Par conséquent, le tissu osseux pourra se former sur la période de convalescence.

Focus sur le « sinus lift »

Le « sinus lift » (ou soulevé de sinus) concerne la mâchoire supérieure. En effet, quand la hauteur osseuse sous le sinus est insuffisante, le chirurgien élève la membrane sinusienne. Ensuite, il insère un greffon osseux à cet endroit précis.

Cette procédure évite le risque de percer le sinus durant la pose de l’implant. De plus, elle assure une base solide pour la fixation des futures dents. Toutefois, un délai de cicatrisation plus long peut être nécessaire après un « sinus lift ».

Les suites opératoires d’une greffe osseuse

Après l’intervention, il est normal de ressentir une légère gêne. Toutefois, le praticien prescrit souvent des antalgiques et, parfois, des antibiotiques. Ensuite, il convient d’appliquer une poche de glace sur la zone opérée pour limiter l’œdème.

Il est également recommandé de :

- Éviter les aliments trop chauds ou trop durs

- Privilégier une hygiène buccale douce

- Éviter l’alcool et le tabac pendant la cicatrisation

- Suivre les consignes de votre cabinet dentaire

Par ailleurs, des rendez-vous de contrôle permettent de surveiller l’évolution de la greffe. De plus, les points de suture seront retirés si nécessaire.

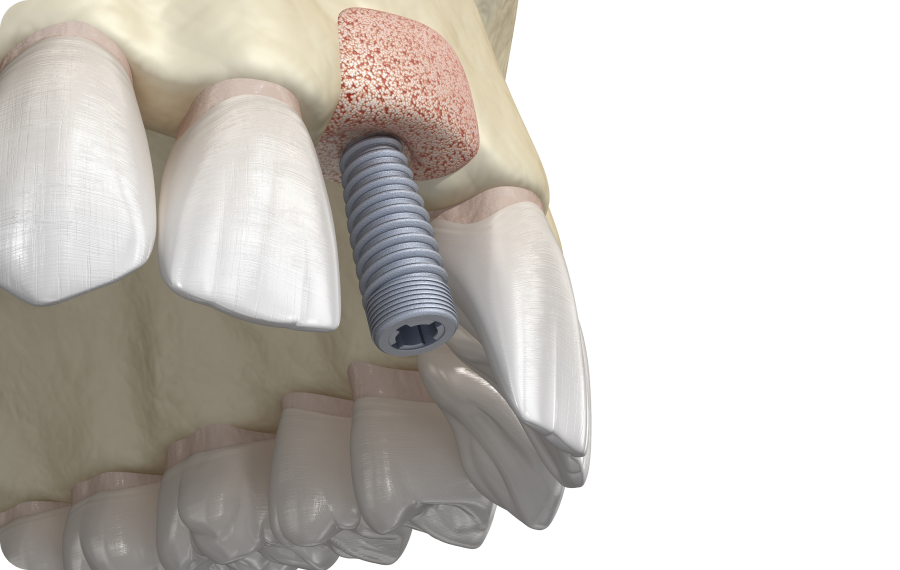

Comment la « régénération osseuse » soutient la pose d’implants

Un implant dentaire nécessite une base osseuse stable. Or, certains patients présentent une épaisseur d’os insuffisante. Ainsi, la « régénération osseuse » (deuxième occurrence) vient renforcer cette zone pour accueillir la future racine artificielle.

Lorsque la nouvelle masse osseuse se consolide, l’implant peut ensuite être vissé en toute sécurité. En outre, cette démarche maximise le taux de réussite de l’implantologie. De plus, elle prévient les complications liées à un volume osseux inadéquat.

Ensuite, il faut respecter un délai de cicatrisation avant de passer à l’implant proprement dit. Cependant, chaque cas reste unique, et la durée de guérison varie.

Les bienfaits d’un volume osseux adéquat

Un os plus dense garantit une meilleure tenue de l’implant. De plus, il contribue à la préservation des structures voisines, comme les dents adjacentes ou le sinus maxillaire. En outre, une mâchoire correctement régénérée maintient l’harmonie du visage.

Par conséquent, la parole et la mastication restent plus confortables. De surcroît, le patient retrouve une plus grande confiance lors de ses interactions sociales. Cependant, il est conseillé de consulter régulièrement pour évaluer la stabilité de cet os reconstitué.

Zoom sur les biomatériaux de greffe osseuse

Différents biomatériaux peuvent servir à stimuler la formation osseuse. En effet, certains sont d’origine synthétique, d’autres sont issus de banques de tissus.

Voici les options les plus courantes :

- L’os autogène : prélevé sur le patient (souvent au niveau du menton ou de la mâchoire).

- L’os allogène : prélevé sur un donneur humain.

- Les xénogreffes : préparées à partir de tissus animaux (bovins).

- Les substituts synthétiques : composés de céramiques ou d’hydroxyapatite.

Cependant, le choix dépend de plusieurs facteurs, dont la compatibilité et la quantité requise. De plus, le praticien prend toujours en compte les antécédents médicaux et les préférences du patient.

Précautions et contre-indications

Avant de planifier une greffe osseuse, le professionnel dentaire évalue l’état de santé global du patient. Ainsi, certaines pathologies (ex. : diabète non contrôlé, troubles de la coagulation) peuvent retarder la cicatrisation. De plus, une hygiène bucco-dentaire insuffisante peut compromettre la réussite de l’opération.

Ensuite, il est crucial de discuter des éventuels traitements en cours, comme la prise de bisphosphonates. En effet, ces médicaments influent sur la densité osseuse. Par ailleurs, le tabagisme représente un risque supplémentaire, car il réduit l’irrigation sanguine et ralentit la guérison.

Toutefois, lorsque les contre-indications majeures sont écartées et que la motivation du patient est réelle, la greffe osseuse s’intègre parfaitement à un plan de traitement global.

Les complications possibles

Bien que rares, certaines complications peuvent survenir après la greffe osseuse. D’abord, un risque d’infection existe, même si des mesures d’asepsie strictes sont mises en place. Ensuite, un rejet du greffon demeure possible, surtout lorsque l’hygiène ou le suivi postopératoire sont insuffisants.

De plus, un léger saignement peut persister les premiers jours. Toutefois, il disparaît habituellement avec des soins adaptés. Par ailleurs, une sensation d’inconfort au niveau de la mâchoire peut durer quelques semaines, mais elle s’estompe progressivement.

Le suivi postopératoire et la « régénération osseuse » à long terme

Après la greffe, le processus de « régénération osseuse » (troisième occurrence) se poursuit sur plusieurs mois. Ainsi, les cellules osseuses se multiplient autour du greffon. De plus, l’os nouvellement formé gagne en résistance au fil du temps.

Ensuite, des visites de contrôle sont programmées pour évaluer la formation de l’os et la solidité de la zone concernée. Par conséquent, ces rendez-vous permettent d’anticiper et de traiter toute anomalie.

En outre, les soins post-opératoires incluent un brossage doux et l’utilisation de bains de bouche spécifiques. De plus, le professionnel dentaire recommande souvent une alimentation adaptée, riche en nutriments favorisant la régénération tissulaire.

Pourquoi envisager une greffe osseuse avant un implant

Plusieurs raisons peuvent motiver cette décision :

- Insuffisance de volume osseux : la base n’est pas assez épaisse pour soutenir l’implant.

- Prévention de complications : une greffe réduit les risques d’échec de l’implant.

- Amélioration de la stabilité à long terme : un os renforcé limite les mouvements indésirables.

Cependant, il est indispensable de respecter les recommandations du praticien. En effet, le succès de cette intervention repose sur une collaboration étroite entre le patient et le cabinet dentaire.

L’importance de la motivation du patient

Une greffe osseuse exige un engagement réel. En effet, le patient doit suivre les consignes de soins et les visites de contrôle. De plus, il doit adapter son régime alimentaire, limiter le tabac et prendre soin de son hygiène bucco-dentaire.

Ensuite, cette motivation se révèle cruciale pour la réussite de la procédure. Par conséquent, le chirurgien-dentiste planifie chaque étape en fonction du rythme et de la disponibilité du patient.

A découvrir également :